BRUGGE

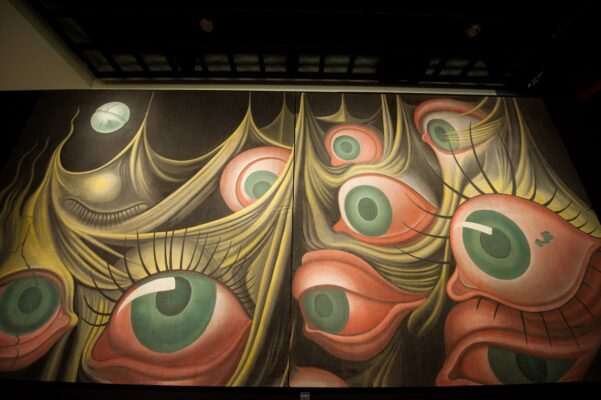

DIRECTED BY CARLOS SOLITO PRODUCED BY DALÍUNIVERSEGROUP – FROM THE SHORT FILM “DREAM IN THE SOUTH”

“Dalí Universe” presents the sources of inspiration of Salvador Dalí’s multi-faceted creativity in order to promote a deeper understanding of the artist’s life and art.

Visitors to Dalí Universe Exhibitions have the opportunity to immerse themselves in the labyrinth of the Master’s creative mind and admire the output of a profound and unique artistic genius.

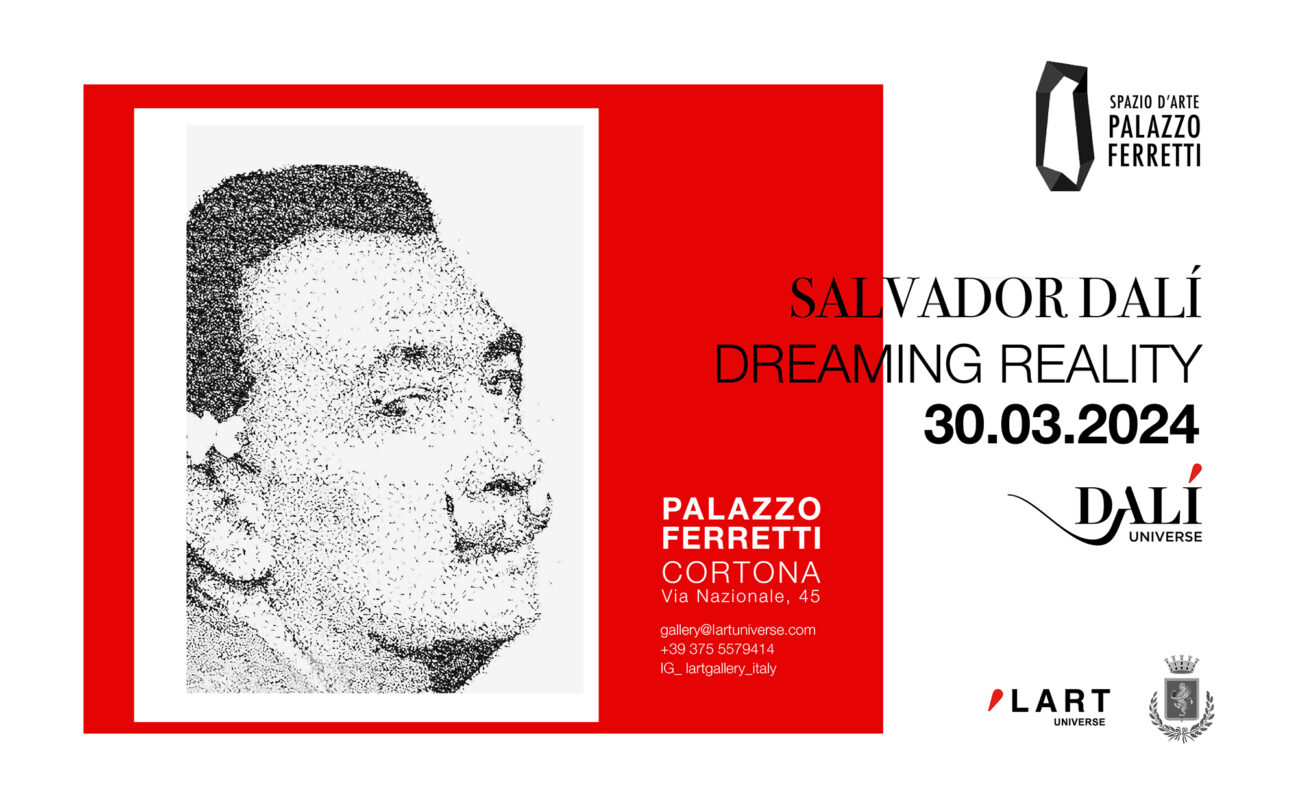

CORTONA EXHIBITION

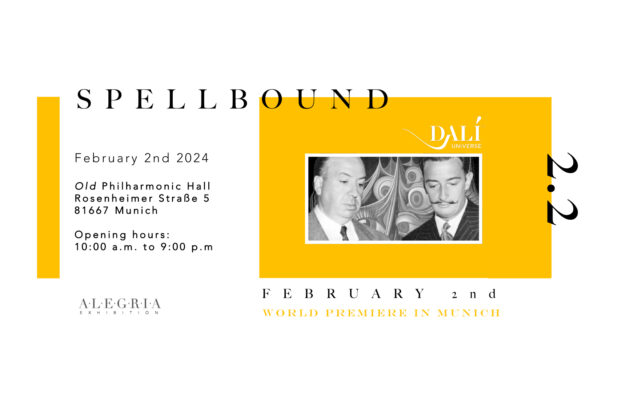

NEWS